液氮保存罐保存液氮的原理

液氮凭借其-196℃的超低温特性,在生物医学、材料科学及低温物理等领域发挥着重要作用。然而,这种低温介质在常规环境中的气化速度较快,对储存容器的保冷性能提出了特殊要求。液氮保存罐通过系统性工程设计与材料创新,构建起稳定的低温保存环境,其技术实现路径主要包含真空绝热、密封强化与热交换控制三大维度。这种专业容器不仅能满足实验室、医疗机构等场景的长期存储需求,其结构优化也为液氮储存罐等衍生设备的技术迭代提供了基础框架。

一、真空绝热层:阻隔热量传递的核心屏障

液氮保存罐的核心技术之一在于其独特的真空绝热层设计。这类容器通常采用双层结构,内胆与外壳之间抽离空气形成真空环境。真空状态下,气体分子密度低,能够显著降低热传导和对流带来的热量交换。实验数据显示,真空绝热层的热导率仅为普通隔热材料的1/10至1/20,可减少约80%的外部热量侵入。

为进一步提升绝热性能,厂家会在真空层中填充多层铝箔反射材料。这些铝箔通过特殊工艺叠加,形成辐射热屏蔽层,将外界红外辐射反射回外部空间,有效抑制辐射传热,同时还有放气率低、导热率小的玻璃纤维布、纤维纸等材质。这种复合绝热结构使液氮日蒸发率控制在0.1%-0.3%范围内,确保样本长期保存的稳定性。

二、高密封材料体系:保障低温环境持久稳定

液氮保存罐的材料选择直接影响其使用寿命和安全性。内胆多采用高强度铝合金或不锈钢,这类材料在超低温条件下仍能保持良好机械性能,避免因热胀冷缩导致的结构变形。罐口密封装置通常配置真空脂复合密封系统,其低温弹性模量可达常温状态的90%以上,确保在频繁开闭过程中仍能维持气密性。

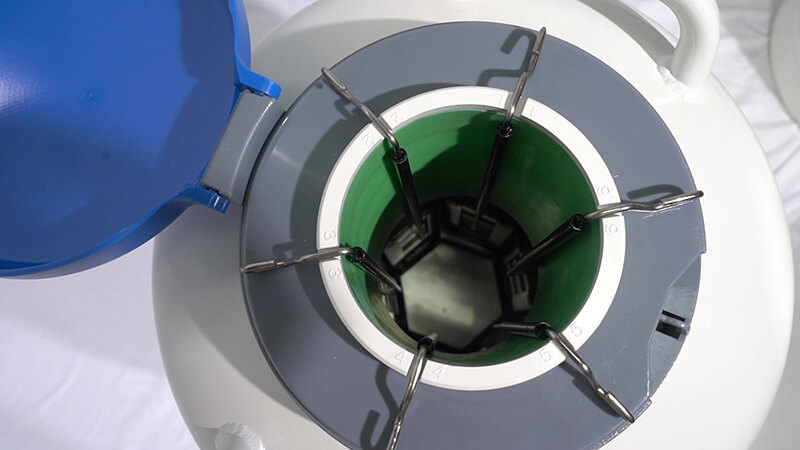

针对不同使用场景,这类现代液氮储存罐还开发出差异化设计。例如畜牧养殖专用型号会配圆提桶,而实验室用则是方提桶,还可选配液位监测装置,更高端的科研用设备则配备多点温度传感器接口。这些改进在提升功能性的同时,进一步降低了液氮的非必要损耗。

三、科学使用与维护:延长设备效能的关键

要容器性能如新,正确的操作维护至关重要。初次充注时应采用渐进冷却法,避免温差过大导致内胆应力损伤。日常使用中需保持罐体直立,定期检查真空度指标,当真空夹层压力超过10^-2 Pa时需返厂维护。存储量建议维持在总容量的80%-90%,预留足够气相空间可降低因液氮沸腾引发的压力波动。

对于需要长期保存的样本,建议选择颈管直径较小的型号。窄颈设计可减少冷气外溢,配合高密度保温盖(颈塞)使用,能使罐口区域的温度梯度降低40%以上。定期清理罐内冰霜凝结物,可维持蒸发通道畅通,避免局部压力异常升高。

从真空绝热技术到智能化监测系统的应用,液氮保存罐通过物理隔绝与材料科学的结合,成功解决了超低温介质储存难题。随着生物医药、基因工程等领域的快速发展,这类设备在样本保存、试剂运输等方面发挥着不可替代的作用。选择符合行业标准的液氮容器,配合规范的操作流程,将为各类低温储存需求提供可靠保障。对于需要更大容量的用户,可关注产品的技术演进,其模块化设计和智能监控系统的升级正在推动行业向更高效、更安全的方向发展。